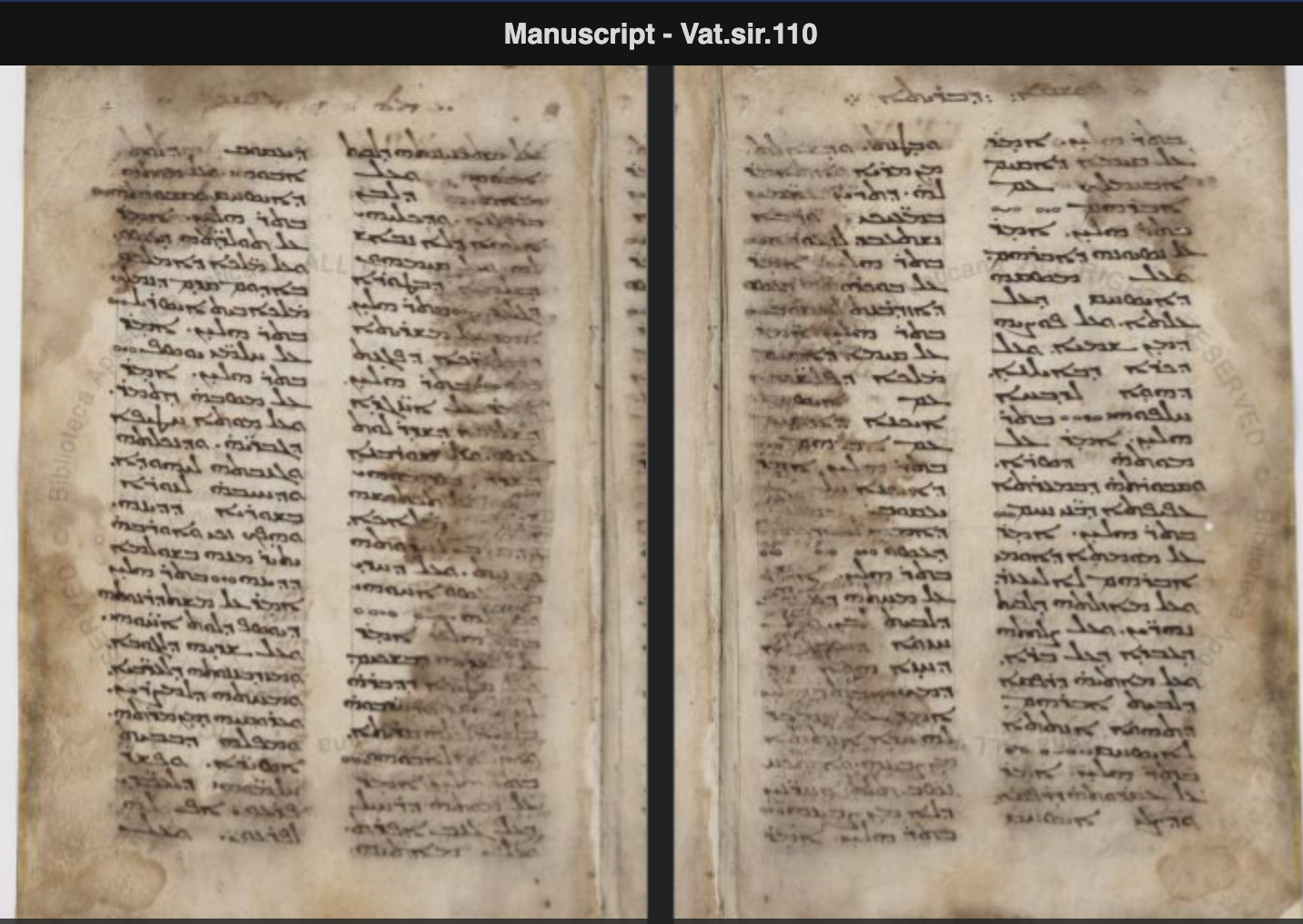

封面图片:梵蒂冈叙利亚手稿,编号110

封面图片:梵蒂冈叙利亚手稿,编号110

翻译到底是对原文的解释还是能“忠实地”传达原文的意思?

一次博士方法论课上,我提到,译本也是对古代文献的解释,正如现代学者阅读古代文献时,都不可避免地产生自己的理解。然而一位语言学出生的博士生不同意我的观点,他说一个词的基本含义以及在特定语法的构建上基本能确定原文的意思。他举了一个水的例子,除了读音和写法不同之外,在任何语言中,水的基本含义不变。然而,当我们提到更为抽象的宗教概念——太一、道时,这种例子就不适用了。

翻译的困难不仅在于能读懂原文,通语法,了解字词和句子的基本意思,也在于对其所处理文献的历史、背景和思想的把握。比如,让一个懂希腊文,学希腊哲学的人去翻译后期的教父和灵修著作是具有一定危险性的,因为他会倾向于把教父对一些字词的理解等同于某些哲学家的理解。并且,即或两个同样读神学,研究教父出生的人翻译同一本教父著作,也不见得尽然相同,因为他们在阅读原文时会产生自己的理解,并且根据自己的理解去翻译。所以说,一个译本在多大程度上能忠实地传达原文的意思是很值得商榷的。

举一个简单的例子,在和合本中,将希腊文的πίστις翻译成信心,而思高本翻译为信德。信心显然较少地暗示需要有行为出来,而信德却有很强的践行味道。

再比如,在翻译马太福音11:12节时,和合本是这样翻译的:“天国是努力进入的,努力的人就得着了。” 而思高本是:“天国是以猛力夺取的,以猛力夺取的人,就攫取了它。” 哪一个更需要努力进入,显然是后者,并且这里思高本的翻译更符合原文(βιάζεται)的意思。因为原文就是暴力,猛力,强力的意思,可不只是努力那么“轻松”,这节经文是教会早期灵修传统的一大动力,但在和合本中却被严重淡化了。

从以上两个例子可知,不同的神学理解会影响译者对圣经的翻译,同样,一个译者必然不可避免地将他的神学视角渗透到他的译文中。

没有述而不作这码事,翻译也是一种解释

从这个角度看,翻译是无法等同于述而不作的,甚至述而不作本身就无法成立,这是文本传递和翻译过程中不可避免的。难道孔子编辑周易,左传的过程中没有把他自己的理解加进入去吗?傻子才信他是在述而不作。他其实是借着述,作他自己对早期文献的理解,然后把这种理解传递给后人,这种理解后人称之为儒家(虽然儒家也有好多种,这里不再详述)。

尽管笔者以前也看翻译为述而不作,现在不这么看了。因为翻译不可避免地会对原文进行自己的理解和解释,他的这种理解当然会影响读者的理解。所以,读者须知,不可将译文与原文等同,一个译本虽然能普及某方面的知识,但在很多层面都是经过译者加工和理解过的产物。读者就算认同译者的翻译和理解,也要理解这层差异的不可避免性。

例如,笔者在翻译教父灵修著作时,将希腊文νοῦς翻译为心灵、心神或心智,极少翻译为理智,灵智。我这样翻译是有理由,因为以心为中心的人论是叙利亚传统对东方教会灵修的贡献,笔者就采用了这种人论。至于有学者不同意这种翻译,没关系。如果他自己不服,他可以按自己的理解再翻译一个版本。

因此,笔者认为没有所谓完美的译本,没有哪一个译本能“完美”的传达原文的意思。同一本教父文献,多几个翻译的版本是一件极好的事。因为不同译者的视角和理解会给读者(甚至对原文)带来更丰富的感受和知识,这是好事。

有人可能会问:

既然翻译是一种解释,那么开始时可以不翻译,直接著书立说吗?

答:不建议。著书立说当然有其好处,让人们一下子了解一个领域(虽然了解的是该学者的解释)。然而就学术研究的先后次序而言,是从原文编辑和翻译开始,有时面对一门从没见过的古代语言,则需要从破解该语言开始。缺少了原文编辑和翻译的基础工作,学者就如同无米之炊,说话就缺少了根据。

所以,尽管我们通过学习英法德等西方语言有幸获知不少东方教会传统的学术前沿与翻译,但按照学术研究的先后次序,以及为普及东方教会传统的缘故,从原文翻译(有从英译本翻译的,当然也好了)仍是不可或缺的基础性工作。

鉴于东方教会的研究在中国学术界属于开始阶段,笔者以为从翻译而非著书立说开始更合适。笔者所指的翻译包括两个层面,第一个层面学习原文,从原文翻译东方教会早期文献,第二个层面是从英、法、德、俄等现代语言翻译西方著名前沿学者的学术性专著。